[Le texte qui suit, de Suzanne Zaccour, est tiré du récent Dictionnaire critique du sexisme linguistique. Il s’agit d’un extrait pour l’entrée « Querelle ». Il est publié ici avec l’aimable autorisation de l’autrice et des éditions Somme Toute. Merci à vous.]

De querelle en querelle

30%. D’après l’Organisation mondiale de la santé, c’est la proportion des femmes ayant été victimes de violence conjugale[1]. Parce que je suis une femme, j’ai, jusqu’à 44 ans, plus de chances d’être tuée ou blessée par un conjoint que par un accident de voiture, la guerre, la malaria et le cancer – toutes ces causes combinées[2]. Ça donne froid dans le dos, et pourtant… Où est l’état d’urgence?

[…]

Le meurtre d’une femme par son conjoint est presque toujours contextualisé comme un fait divers – un événement par définition banal, sans conséquence, anodin. Pas assez important pour faire l’actualité ou l’éditorial, mais tout de même assez divertissant pour se mériter un petit coin d’écran. Divertissant, car le fait divers est aussi le fait insolite. Surprenant et inhabituel : tout le contraire des violences conjugales qui sont non seulement répandues, mais aussi prévisibles[3]. Par conséquent, l’événement rapporté doit être simultanément (et paradoxalement) peu important et sensationnel.

Peu important, parce qu’on parle de violence domestique (un calque de l’anglais domestic violence), une expression qui en dit long considérant le peu d’importance que notre société apporte à la sphère domestique (lire : la sphère des femmes). Peu important aussi, parce que sans rapport avec un quelconque enjeu de société. Une femme battue à mort, c’est une histoire triste, rien de plus. Or, le contexte systémique fait toute la différence dans notre appréciation d’une nouvelle. On n’accorde pas tout à fait la même attention à la nouvelle d’une personne atteinte d’une grippe lorsqu’on est en plein crise de H1N1. La chute d’une action est moins banale au lendemain du Brexit. On percevrait donc différemment la nouvelle d’un féminicide si elle était présentée comme il se doit : comme un événement qui s’inscrit dans l’épidémie internationale de violences faites aux femmes. Or, comme chaque femme est sa propre histoire, hors de ce qui se passe vraiment en société, on parle plutôt de drame conjugal ou de drame familial. Le drame invoque le genre littéraire, le théâtre, et non le meurtre bien réel d’une femme en chair et en os.

Le sensationnalisme intervient parce qu’il faut bien rendre l’histoire d’une simple femme individuelle intéressante. Il nous faut mourir de façon accrocheuse : « Il tue sa femme pour faire des économies[4] », « ivre, il bat sa femme le jour de la Saint-Valentin », « il bat sa femme et lui passe le collier du chien », « ivre, il bat sa femme et jette deux chatons dans le vide »[5]…

En plus du petit détail étonnant pour attirer l’attention sur l’affaire privée, on introduira un élément de suspense, d’inattendu : « Personne n’aurait imaginé qu’un tel drame se produise au sein de ce couple, aux allures sans histoires[6] ». Forcément, le meurtrier est un homme sympathique, un voisin ordinaire : « famille sans histoire, bien insérée socialement, on ignore ce qui a poussé le papa à commettre ce geste fou »[7]. Les textes ne manqueront pas de vous dire que les voisin·e·s ont été surpris·es par le geste (j’espère!), mais ne vous diront jamais que dans 78% des cas de féminicide, la police était déjà au courant de la situation de violence conjugale[8]. Peut-être que si on citait plus d’expertes et moins de voisin·e·s, on comprendrait mieux ce qui s’est passé, mais on préfère penser les violences soudaines – un emportement, une folie, un acte irréfléchi, pulsionnel, un « incident » sans rapport avec les agressions qui l’ont précédé. Cette requalification sert deux fonctions. D’une part, elle nous déresponsabilise en tant que société : si la violence machiste est un emportement imprévisible, notre échec flagrant à la prévenir est excusable. D’autre part, cela nous rassure en nous distanciant du problème. Les agresseurs sont des monstres, des hommes bizarres, maniaques, fous : tout le contraire de nos pères, frères, amis, patrons, voisins (et du lecteur lui-même!). Si la violence était le résultat d’une socialisation sexiste à laquelle personne n’échappe, ce serait bien plus inquiétant…

Suzanne Zaccour

[1] « En moyenne, 30% des femmes qui ont eu des relations de couple signalent avoir subi une forme quelconque de violence physique et/ou sexuelle de la part de leur partenaire. » : « La violence à l’encontre des femmes », Organisation mondiale de la Santé, novembre 2016, en ligne : <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/fr/>.

[2] « Violence à l’égard des femmes : état des lieux », Nations unies, en ligne : <http://www.un.org/fr/women/endviolence/situation.shtml>.

[3] Peter Jaffe, « Domestic Violence homicides are the most predictable and preventable of homicides », 1st Canadian Conference on the Prevention of Domestic Homicide, présentée à London (ON), 2009; Elizabeth Sheehy, « Femicide is predictable and preventable but we need to name the problem », Feminist Current, 30 décembre 2015, en ligne: <http://www.feministcurrent.com/2015/12/30/femicide-precious-charbonneau/>.

[4] David Coquille, « [Assises] Il tue sa femme pour faire des économies », la Marseillaise, 13 septembre 2016, en ligne: <http://www.lamarseillaise.fr/bouches-du-rhone/faits-divers-justice/52276-il-tue-sa-femme-pour-faire-des-economies>.

[5] Ces trois derniers exemples sont cités par Un collectif d’Acrimed.

[6] Le Courrier Picard, « Drame conjugale à Saint-Quentin, elle succombe à des coups de marteau », Courrier Picard, 28 juin 2014, en ligne: <http://www.courrier-picard.fr/region/drame-conjugal-a-saint-quentin-elle-succombe-a-des-coups-ia0b0n396947>.

[7] Eric Le Bihan, « Clermont-Ferrand : une fille de 19 mois poignardée par son père », 13 décembre 2016, France Bleu, en ligne: <https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/clermont-ferrand-pronostic-vital-engage-pour-un-bebe-de-19-mois-poignarde-par-son-pere-1481628251>.

[8] Maire Sinha, dir., Mesure de la violence faite aux femmes. Tendances statistiques, Ottawa: Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada, 25 février 2013.

L’inconfort de l’engagement proféministe a plusieurs dimensions mais il est bien évidemment mineur et ridicule pour les questions qui nous concernent ; à savoir les conditions de vie des femmes, qui rappelons-le consistent en de l’exploitation domestique, salariale, sexuelle, des violences, entre autres sexuelles, ou des meurtres. Ça ne se résout pas avec quelques politiciens qui, pour exprimer leur solidarité à une journée de luttes féministes, posent et « transgressent le genre » sur une affiche avec du rouge à lèvres.

L’inconfort de l’engagement proféministe a plusieurs dimensions mais il est bien évidemment mineur et ridicule pour les questions qui nous concernent ; à savoir les conditions de vie des femmes, qui rappelons-le consistent en de l’exploitation domestique, salariale, sexuelle, des violences, entre autres sexuelles, ou des meurtres. Ça ne se résout pas avec quelques politiciens qui, pour exprimer leur solidarité à une journée de luttes féministes, posent et « transgressent le genre » sur une affiche avec du rouge à lèvres.

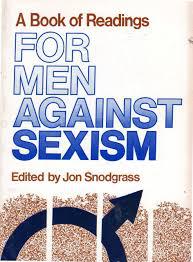

[En 1977, Jon Snodgrass coordonnait et faisait publier l’anthologie For Men Against Sexism, avec une trentaine de contributions – inégales – en provenance d’Amérique du Nord. Un des articles a déjà été mis en ligne : «

[En 1977, Jon Snodgrass coordonnait et faisait publier l’anthologie For Men Against Sexism, avec une trentaine de contributions – inégales – en provenance d’Amérique du Nord. Un des articles a déjà été mis en ligne : «