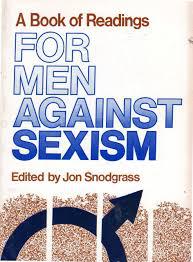

[En 1977, Jon Snodgrass coordonnait et faisait publier l’anthologie For Men Against Sexism, avec une trentaine de contributions – inégales – en provenance d’Amérique du Nord. Un des articles a déjà été mis en ligne : « Vers la justice de genre » de John Stoltenberg. L’article proposé ici, de Leonard Schein (traduit avec son accord), a donc lui aussi plus de 40 ans. Il a été écrit dans un contexte particulier où des mobilisations d’hommes proféministes se développaient. D’une certaine façon, ces mobilisations semblaient répondre à l’approche de Christine Delphy lorsqu’elle critiquait en 1977 « le militantisme traditionnel » gauchiste. Elle écrivait alors :

[En 1977, Jon Snodgrass coordonnait et faisait publier l’anthologie For Men Against Sexism, avec une trentaine de contributions – inégales – en provenance d’Amérique du Nord. Un des articles a déjà été mis en ligne : « Vers la justice de genre » de John Stoltenberg. L’article proposé ici, de Leonard Schein (traduit avec son accord), a donc lui aussi plus de 40 ans. Il a été écrit dans un contexte particulier où des mobilisations d’hommes proféministes se développaient. D’une certaine façon, ces mobilisations semblaient répondre à l’approche de Christine Delphy lorsqu’elle critiquait en 1977 « le militantisme traditionnel » gauchiste. Elle écrivait alors :

« « Mais alors, les hommes ne peuvent rien faire dans le cadre de la lutte antipatriarcale ? » (…) À cette question, c’est une autre pratique qui répond ; celle de certains hommes qui, au lieu de nous donner des conseils, travaillent sur eux, sur leurs problèmes sexistes ; qui, au lieu de nous interpeller, s’interrogent, au lieu de prétendre nous guider, cherchent leur voie, qui parlent d’eux et non pas pour nous. Ceux-là cherchent en quoi la lutte antipatriarcale les concerne directement, dans leur vie quotidienne. Et ils le trouvent sans difficulté, inutile de le dire. Car c’est pour l’ignorer qu’il faut se donner du mal. Quel aveuglement, quelle mauvaise foi ne faut-il pas prendre le point de vue d’Uranus – de Dieu –, pour se prétendre en dehors et au-dessus de la mêlée, quelle aliénation, au sens propre d’absence à sa propre expérience : en langue vulgaire, « être à côté de ses pompes ». C’est pourtant le point de vue du militantisme traditionnel. »

Régulièrement, au fil des ans, des envies de non-mixité masculine sur les questions du patriarcat fleurissent. Par mimétisme avec les féministes, les hommes se lancent souvent dans de telles initiatives avec un arrière fond de symétrisation : si c’est bon pour l’émancipation et les féministes, alors ce sera aussi bon pour nous qui commençons à accepter leurs approches. Un tel mimétisme fait l’écueil sur les positionnements différents dans le système genre. Par exemple, la non-mixité masculine ne peut pas être une « condition logique et historique de la lutte contre la haine de soi » ; parce que nous, nous aimons bien notre situation, nous nous aimons plutôt bien comme on est – non ? À tel point que, quelle que soit notre orientation sexuelle, nous aimons notre non-mixité masculine ; elle nous confirme comme membre de la classe des hommes, elle nous sert à consolider notre identité d’homme, nous allons y puiser par dose plus ou moins abondante et fréquente, pour en définitive exclure, discriminer et opprimer les femmes. Et les groupes d’hommes sur le genre peuvent largement participer à cette logique, et l’ont fait : partager de la théorie pour satisfaire notre homosocialité, écraser les femmes par le savoir appris dans le groupe, éviter d’avoir à préparer la bouffe parce qu’on a notre réunion, trouver des oreilles attentives et arrangeantes à l’égard de nos actes foireux et des mascarades pour les justifier, nous satisfaire des « avancées énormes » produites par nos discussions, orienter une partie des maigres financements publics sur le genre à destination des hommes, etc, etc, avec une implication réelle en faveur de la justice et l’égalité qui frise le néant.

Les mobilisations proféministes américaines n’ont pas eu d’équivalent en France. À l’exception du récent Zéromacho, il n’a jamais existé de « National Oganization for Men Against Sexism », pas de « Men Against Rape », pas de « Men Against Pornography », ni de « Collectif masculin contre le sexisme ». On a certes pu voir un « Réseau européen d’hommes proféministes » à la fin des années 90, animé par Daniel Welzer-Lang, dont l’absence de reddition de compte avait déjà été critiquée. À ma connaissance, les activités du réseau auront consisté en au moins un week-end de réflexion entre hommes dans les Pyrénées et un bulletin plutôt confidentiel, édité sur papier glacé. Rétrospectivement, on peut dire qu’il manquait à ce réseau une clarté d’analyse et une pratique politique, à la hauteur des enjeux.

Si des rencontres entre hommes ne sont pas explicitement cadrées par des féministes, et elles le sont rarement, le fait de se retrouver entre dominants ne va pas produire un commun susceptible de remettre en question l’exploitation et la domination qu’on exerce. Je parle en connaissance de cause puisque j’ai moi-même participé à divers dynamiques non-mixtes aux intentions proféministes : décortiquer et refuser notre sexisme, être solidaires des féministes. Nos déclarations du début sont généralement restées des lettres mortes. La force d’inertie masculine – classique – à l’égard des problèmes du patriarcat fonctionnait très bien en nous, entre nous et ralentissait ainsi les plus volontaires.

L’article qui suit aborde en partie ces questions, y répond et propose quelques garde-fous. En particulier : le refus d’une réflexion désincarnée, l’importance d’une pratique concrète et l’acceptation sincère de l’analyse féministe radicale (la revue Questions féministes est un exemple de ce corpus d’analyse). C’est pourquoi nous l’avons traduit ; non pas pour inviter à de telles initiatives non-mixtes masculines, mais pour tenter de les cadrer lorsqu’elles font jour.

Yeun Lagadeuc-Ygouf]

Leonard Schein : Les dangers des groupes de conscientisation masculins

L’apparition de groupes de conscientisation masculins doit être vue comme une étape positive de la lutte contre le sexisme. De nos jours, il est important que les hommes commencent à travailler avec d’autres hommes à de nouvelles façons de détruire la traditionnelle « connivence masculine ». Que des hommes mettent au travail d’autres hommes est nécessaire et va dans le bon sens pour trois raisons principales.

Tout d’abord, les hommes ont depuis longtemps l’habitude, lorsqu’ils travaillent avec les femmes, de s’approprier leur travail, de traiter les femmes de manière sexiste, d’orienter l’énergie du mouvement vers des intérêts masculins, et de faire des problèmes des hommes une priorité. Quelques exemples permettent d’illustrer ce processus de détournement. Le mouvement de la Nouvelle Gauche a toujours crié haut et fort l’importance de combattre l’oppression des peuples à travers le monde. Mais cette même Nouvelle Gauche a mis beaucoup de temps à reconnaître l’oppression des femmes. Elle a par la suite développé une rhétorique creuse de soutien à la libération des femmes, mais dès qu’il fallait établir les priorités, les questions féministes étaient reléguées en dernière place. La Nouvelle Gauche ne s’intéresse qu’au bien-être de certaines catégories de populations opprimées. Ces populations sont celles qui s’accordent avec l’analyse marxienne traditionnelle : les travailleurs (masculins), les populations du Tiers-Monde (masculines) et les personnes de couleur du nord de l’Amérique (masculines). La lutte des femmes pour accéder au statut d’être humain n’a jamais été prise au sérieux par les militants de la Nouvelle Gauche. Nous sommes dans la situation où l’énergie militante est dévolue à la libération d’hommes opprimés.

Non seulement la Nouvelle Gauche n’a pas travaillé à être utile aux femmes, mais, de surcroît, sa logique collective masculine à la mode « Macho Marx » a perpétué et renforcé la pire division patriarcale des rôles. Le chauvinisme masculin a été le nouveau « petit livre rouge » de la Nouvelle Gauche ; le mouvement était complètement autoritaire et dominé par les hommes. Les hommes faisaient le travail important pendant que les femmes étaient coincées dans des tâches domestiques et de secrétariat merdiques. Les « leaders » masculins radicaux sont devenus des rock stars entourées de « groupies » chargées de les satisfaire sexuellement après leur rude journée à combattre l’impérialisme. Continuer à lire Leonard Schein : Les dangers des groupes de conscientisation masculins →

L’inconfort de l’engagement proféministe a plusieurs dimensions mais il est bien évidemment mineur et ridicule pour les questions qui nous concernent ; à savoir les conditions de vie des femmes, qui rappelons-le consistent en de l’exploitation domestique, salariale, sexuelle, des violences, entre autres sexuelles, ou des meurtres. Ça ne se résout pas avec quelques politiciens qui, pour exprimer leur solidarité à une journée de luttes féministes, posent et « transgressent le genre » sur une affiche avec du rouge à lèvres.

L’inconfort de l’engagement proféministe a plusieurs dimensions mais il est bien évidemment mineur et ridicule pour les questions qui nous concernent ; à savoir les conditions de vie des femmes, qui rappelons-le consistent en de l’exploitation domestique, salariale, sexuelle, des violences, entre autres sexuelles, ou des meurtres. Ça ne se résout pas avec quelques politiciens qui, pour exprimer leur solidarité à une journée de luttes féministes, posent et « transgressent le genre » sur une affiche avec du rouge à lèvres.

[En 1977, Jon Snodgrass coordonnait et faisait publier l’anthologie For Men Against Sexism, avec une trentaine de contributions – inégales – en provenance d’Amérique du Nord. Un des articles a déjà été mis en ligne : «

[En 1977, Jon Snodgrass coordonnait et faisait publier l’anthologie For Men Against Sexism, avec une trentaine de contributions – inégales – en provenance d’Amérique du Nord. Un des articles a déjà été mis en ligne : «