Le 17e arrondissement de Paris bat un triste record : il compte 49 prétendus « salons de massages » asiatiques (sur 341 dans tout Paris) qui sont en réalité des lieux de prostitution, avec des esclaves sexuelles pour la plupart victimes de la traite des femmes.

Cette activité illégale a pignon sur rue et fait même de la publicité, avec des flyers sur les pare-brise !

Dans la nuit du 12, à Paris 17e, des activistes de Zéromacho et de L’Amazone Paris ont taggé un slogan en orange fluo sur le trottoir devant ces 49 salons :

« C’est combien ? — 1 500 € d’amende ! »

Continuer à lire Zéromacho : Action #89 — 12 avril 2023 — Le 17e passe à l’orange[Article republié avec l’aimable autorisation du blog Les Ruminant-e-s . Il est imprimable au format pdf ici :

Féministes radicales et hommes proféministes : l’alliance piégée ? (publié dans F. Dupuis-Déri (dir.), Québec en mouvements. Montréal, Lux, 2008, 276 p.)

Féministes radicales et hommes proféministes : l’alliance piégée[1] ? par Mélissa Blais.

Aux sorcières d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

À nos rires et nos luttes.

L’actualité féministe nord-américaine est marquée par des questionnements internes, notamment quant aux possibilités d’ouverture face à des hommes désireux de s’investir dans cette lutte contre la hiérarchie entre les sexes. Les multiples milieux féministes, autant institutionnels (comme par exemple les comités femmes des syndicats)[2] qu’affinitaires et autonomes, poursuivent cette réflexion. La récente Commission parlementaire sur la réforme éventuelle du Conseil du statut de la femme est exemplaire de cette remise en question d’espaces de femmes non-mixtes. La promotion croissante de la mixité organisationnelle touche également les milieux radicaux et, plus spécifiquement, l’environnement des groupes féministes radicaux[3] de Montréal.

Ce débat actuel est stimulé par un ensemble de facteurs. D’un point de vue général, on peut noter l’influence grandissante des théories défendues par des féministes critiques du féminisme radical, et qui se revendiquent d’une « troisième vague », ou d’un « nouveau féminisme ». L’accroissement de la visibilité et de la légitimité accordée aux hommes se disant proféministes participe également du phénomène de remise en question de la non-mixité. Les groupes d’hommes proféministes québécois, tels qu’Hommes contre le patriarcat, ont par leur présence ouvert la porte à des collaborations avec les féministes radicales. Celle-ci sont parfois tentées, par une utopie d’un travail égalitaire possible avec certains hommes – les « bons gars » – d’oublier les privilèges historiques que ces derniers ont tiré de l’appropriation collective et individuelle des femmes (pour ne nommer que l’appropriation du corps et du travail des femmes), qui se manifestent notamment par des comportements et des attitudes oppressantes envers leurs « alliées » féministes. Cette utopie explique en grande partie la collaboration entre les hommes proféministes et des militantes de collectifs féministes radicaux, tels que Les Sorcières et Cyprine, dans le cadre de coalitions mixtes.

L’explication proposée ici est le fruit de réflexions découlant d’expériences qui serviront à présenter une analyse davantage descriptive des groupes féministes autonomes de Montréal, et finalement une critique de certains liens entretenus avec des hommes proféministes[4]. Je tenterai d’évaluer les impacts des collaborations avec les hommes proféministes en tenant compte des remises en question structurelles, théoriques et idéologiques qui marquent l’actualité féministe montréalaise. Pour ce faire, j’étudierai la coalition antimasculiniste créée dans le but de répondre aux discours des masculinistes organisés autour du Congrès Paroles d’hommes, en avril 2005.

LES GROUPES DE FÉMINISTES RADICALES ET AUTONOMES DE MONTRÉAL

Les divers groupes actuels de féministes radicales francophones non-mixtes et autonomes sont nés à la fin des années 1990 ou au début des années 2000. Je compte présenter ici trois de ces groupes, soit Les Sorcières (auquel je participe), Némesis et Cyprine, car mon implication politique m’a permis de connaître davantage ceux-ci. Il ne faut pas pour autant oublier l’existence d’autres groupes permanents ou éphémères, comme des comités de femmes du mouvement étudiant québécois, ou encore les Lilitantes, qui ont organisé un événement artistique le 6 avril 2006, ainsi que les Amazones, qui se sont mobilisées lors de la grève étudiante de 2008 et contre le projet de loi C-484 ouvrant la porte à la recriminalisation de l’avortement. Par ailleurs, les organisations d’extrême-gauche comptent sur la participation de féministes radicales, tout comme les milieux communautaires et institutionnels. Les groupes que nous étudierons apparaissent soit dans le cadre des mobilisations contre le capitalisme (Némésis), en réaction à des comportements sexistes dans le milieu militant (Les Sorcières) ou encore de la dynamique stimulante de la Rencontre féministes radicales à Montréal en 2003 (Cyprine). Les militantes du milieu féministe radical montréalais se reconnaissent par leur conviction que les femmes sont soumises à un système de domination spécifique, le patriarcat, ainsi que par leurs combats contre les privilèges masculins. Cette compréhension systémique de rapports de sexe fondamentalement inégalitaires et oppressants pour les femmes constitue leur point de ralliement permettant l’alliance dans les actions menées.

Continuer à lire Mélissa Blais : « Féministes radicales et hommes proféministes : l’alliance piégée ? »Francine Sporenda a étudié en licence et maîtrise à l’université Paris 3. Après un passage dans le journalisme, elle a repris ses études aux Etats-Unis pour un Master et un Ph.D.(doctorat), avec une spécialisation en histoire des idées politiques. Franco-américaine, elle a enseigné comme maître de conférences à l’école de sciences politiques (School of Advanced International Studies) de la Johns Hopkins University. Ex-membre du bureau des Chiennes de garde, elle est responsable rédactionnelle du site « Révolution féministe ». Elle vient de publier Survivre à la prostitution, ces voix qu’on ne veut pas entendre chez M éditeur.

Les dominants ont peur des dominés

On sait que les hommes conventionnellement socialisés à la virilité ont peu de considération pour les femmes – sexisme bienveillant ou sexisme hostile –voire les détestent – misogynie. Mais derrière ces attitudes visibles, il y a un sentiment plus profond, caché, la peur qu’elles leur inspirent. Ils pourront, quand ils sont entre eux, admettre qu’ils les méprisent et les détestent mais ils ne peuvent pas reconnaître qu’ils en ont peur : un homme, censé être fort, courageux, indépendant, ne peut avouer sa peur des femmes sans ruiner son image virile. Et les hommes étant la classe de sexe qui détient le pouvoir, pourquoi auraient-ils peur de la catégorie qu’ils ont asservie et à laquelle ils se considèrent comme supérieurs ?

En fait, c’est justement pour cela qu’ils ont peur : en règle générale, les dominants ont toujours peur de ceux qu’ils ont asservis. Les maîtres avaient peur des esclaves, les colons se méfiaient des colonisés, les patrons craignaient les prolétaires. Et les hommes ont peur des femmes. Exemples :

Peur des propriétaires d’esclaves du Sud des Etats-Unis : sur leurs plantations, les Blancs étaient beaucoup moins nombreux que les esclaves, désavantage numérique expliquant leur hantise des conspirations et révoltes serviles. Des règles strictes étaient édictées pour empêcher autant que possible ces rebellions : interdiction faites aux esclaves de se réunir en « non-mixte » hors de la surveillance des Blancs, interdiction de sortir de la plantation, interdiction de posséder des armes, interdiction d’apprendre à lire et écrire, etc. On note que, pendant des siècles, les femmes ont été soumises à des interdictions similaires. Et cette peur était d’autant plus obsédante que les maîtres vivaient côte à côte avec leurs « esclaves de maison » et qu’à leur crainte d’être massacrés s’ajoutait celle d’être empoisonnés par leurs cuisinières et valets. Les colonisateurs vivaient pareillement dans la hantise des révoltes indigènes, et des mesures strictes, stipulées dans les codes indigènes, étaient également prises pour contrôler les colonisés et s’assurer de leur docilité.

La raison pour laquelle les dominants ont peur de ceux qu’ils ont réduits en servitude est évidente : ils savent obscurément que leur domination n’existe et ne se perpétue que par la coercition, la manipulation et la violence, et ils redoutent à juste titre que les dominé.es ne se rebellent contre leur tyrannie voire emploient pour s’en libérer les mêmes moyens qu’eux-mêmes ont employés pour l’imposer : l’arroseur arrosé. Ils ont pour habitude de représenter ceux-ci comme stupides, fourbes et cruels pour justifier leur asservissement et étouffer tout scrupule éthique : racisme et sexisme. On note que les peuples réduits en esclavage et colonisés sont souvent féminisés symboliquement : les caractéristiques qu’on leur attribue – fourberie, animalité, stupidité, infériorité biologique – sont celles stéréotypiquement attribuées aux femmes.

La peur des hommes vis-à-vis des femmes relève d’explications du même ordre – peur d’autant plus forte qu’entre les sexes l’intimité est exceptionnellement étroite. Cette proximité est ressentie comme rendant la perfidie féminine spécialement dangereuse : plus les relations sont intimes, plus grand est le risque de trahison. Et comme elles savent tout des faiblesses des hommes qu’elles côtoient, notamment sexuelles, les femmes sont régulièrement accusées d’en jouer pour les asservir : dans les mythologies et les textes religieux, les récits de héros guerriers « castrés » car devenus le jouet docile de femmes séduisantes sont nombreuses et enseignent aux hommes à se défier de ces dangereuses tentatrices – Hercule et Omphale, Samson et Dalila, etc. C’est aussi une histoire d’arroseur arrosé : ce que les hommes craignent au fond, c’est le retour de bâton, la vengeance kharmique des femmes – si elles venaient à se libérer de leur joug, ne les traiteraient-elles pas comme ils les ont traitées ? Et – fantasme d’un matriarcat triomphant – ne pourraient-elles pas un jour prendre le pouvoir, tant ils ne peuvent concevoir une organisation non-hiérarchique des relations sociales, hors du schéma patriarcal dominant-dominé ?

Continuer à lire Francine Sporenda : POURQUOI LES HOMMES ONT PEUR (de la sexualité libre) DES FEMMESLes hommes, la pornographie et le féminisme radical : la lutte en faveur de l’intimité dans le patriarcat

Par Robert Jensen

Les critiques féministes radicales de la pornographie ont été, depuis leur première formulation, prolongées.

La critique féministe radicale de la pornographie reste à ce jour l’analyse la plus convaincante des contenus sexuellement explicites, mais elle est régulièrement marginalisée dans la culture dominante et dans les groupes féministes. Pourquoi ? Le patriarcat est profondément enraciné dans nos vies, et le déni ou l’évitement du caractère mortifère du patriarcat est courant. Dans la deuxième partie, j’expliquerai en quoi cette critique, et le féminisme radical plus généralement, n’est pas une menace mais un cadeau pour les hommes.

Depuis que je défends la critique féministe radicale de la pornographie, c’est-à-dire depuis plus de 30 ans, la question la plus courante que m’ont posé des femmes est : « Pourquoi les hommes aiment-ils tant la pornographie ? »

Bien sûr, tous les hommes ne consomment pas de la pornographie, et certaines femmes en consomment aussi. Mais l’industrie pornographique sait que l’immense majorité de ses clients sont des hommes, et la majorité de la pornographie reflète donc ce que les pornographes imaginent que les hommes visionneront – et reviendront visionner à nouveau – ce qui contribue à modeler l’imaginaire sexuel contemporain. Beaucoup de femmes considèrent que cette pornographie, et la consommation qui en est faite par les hommes, est affligeante. Elles veulent savoir pourquoi les hommes – y compris les hommes qui leur sont proches, en particulier leurs compagnons et leurs fils – trouvent la pornographie si plaisante, en consomment si régulièrement et ignorent leurs demandes pour qu’ils arrêtent.

La réponse simple est : « Parce que la pornographie fonctionne. » C’est-à-dire que les contenus visuels sexuellement explicites provoquent une excitation sexuelle intense qui facilite la masturbation. En clair : la pornographie produit des orgasmes, de manière fiable et efficace.

« Mais il n’y a pas d’intimité dans ce genre d’expérience sexuelle », soulignent les femmes. Je réponds : « Tout à fait ». « La pornographie offre aux hommes un plaisir sexuel, avec ce qui est ressenti comme un contrôle total sur soi et les femmes. La pornographie offre aux hommes la quintessence de l’expérience sexuelle sous le régime patriarcal – le plaisir sans la vulnérabilité. »

Mais les apparences sont trompeuses : ce sentiment de contrôle, sur soi et les autres, est à la fois illusion et hallucination. Les hommes gagneraient à comprendre cela. J’y ai gagné, et cette compréhension m’est parvenue grâce au féminisme radical. Continuer à lire Robert Jensen : Les hommes, la pornographie et le féminisme radical

[J’ai été invité à l’Université des femmes de Bruxelles le 14 mars dernier pour participer à la table-ronde « Abattre la maison du maître avec ses outils ? Autodéfense et transgression », dans le séminaire « Violences et oppression des femmes : stratégies des institutions et revendications féministes ». Voici plus bas la version écrite de mon intervention. Elle devrait être publiée dans l’année 2020 dans la collection « Pensées féministes » de l’Université des femmes. L’article en PDF est dispo ici : interv’-Bruxelles

Yeun Lagadeuc-Ygouf] (mise à jour le 26-03-2019)

Être « allié des féministes ».

Je remercie vivement les organisatrices de m’avoir invité pour intervenir sur mon travail d’ « allié ». L’invitation a été une surprise pour moi car je produis très peu en termes d’écriture. C’est pour moi un honneur d’être considéré par vous comme un allié ; même si je n’ai pas la prétention de me penser indemne de sexisme.

Quand bien même j’essaye de travailler contre le pouvoir des hommes sur les femmes, j’en bénéficie, voire même hélas j’ai exercé ce pouvoir et je peux toujours l’exercer involontairement. Je suis convaincu d’avoir à questionner toujours ma position d’homme. Je considère donc mon engagement comme acrobatique et délicat, mais néanmoins nécessaire. J’y reviendrai. Je précise quand même que cette tension entre le fait d’être un dominant et votre qualificatif d’ « allié » a pour effet d’attiser mes efforts et mes exigences.

On m’a demandé d’intervenir pour parler de mes activités et d’expliciter ma démarche. Je vais donc faire des développements sur mon implication en tant qu’« auxiliaire des féministes » (Dupuis-Déri, 2014) au sein d’une association féministe rennaise, qui hélas n’existe plus, Questions d’égalité ; mon implication dans la collective de traduction Tradfem ; et la tenue de mon blog Scènes de l’avis quotidien. Donc, même si le féminisme influence ma manière de vivre et ma manière d’appréhender mon métier, je ne vais pas faire de développement à ce sujet. Je vais me concentrer sur mes activités qui, je le précise dès maintenant, ne s’attachent pas à une thématique particulière comme la prostitution ou les politiques antiféministes. Mes activités consistent en gros en de la propagande, de l’agitation politique et de l’appui aux initiatives féministes. Dans mon intervention, je vais les replacer au préalable dans un cadre plus large concernant l’engagement des hommes sur les questions féministes.

Je ne suis ni formateur, ni professeur d’université, mon métier est celui d’aide-soignant. Mon quotidien professionnel est dans des relations inter-individuelles, d’attention et d’écoute. Et malgré un parcours « militant » et un court passage à l’université qui me sont utiles ici, je me lance dans le « challenge » d’intervenir car je considère comme une obligation politique que d’essayer de répondre aux demandes des féministes.

Je suis persuadé que tout homme qui remet en question sa place dans le patriarcat et cherche à faire changer la structure sociale doit s’habituer à sortir de son propre confort.  L’inconfort de l’engagement proféministe a plusieurs dimensions mais il est bien évidemment mineur et ridicule pour les questions qui nous concernent ; à savoir les conditions de vie des femmes, qui rappelons-le consistent en de l’exploitation domestique, salariale, sexuelle, des violences, entre autres sexuelles, ou des meurtres. Ça ne se résout pas avec quelques politiciens qui, pour exprimer leur solidarité à une journée de luttes féministes, posent et « transgressent le genre » sur une affiche avec du rouge à lèvres.[1] Continuer à lire Être « allié des féministes »

L’inconfort de l’engagement proféministe a plusieurs dimensions mais il est bien évidemment mineur et ridicule pour les questions qui nous concernent ; à savoir les conditions de vie des femmes, qui rappelons-le consistent en de l’exploitation domestique, salariale, sexuelle, des violences, entre autres sexuelles, ou des meurtres. Ça ne se résout pas avec quelques politiciens qui, pour exprimer leur solidarité à une journée de luttes féministes, posent et « transgressent le genre » sur une affiche avec du rouge à lèvres.[1] Continuer à lire Être « allié des féministes »

[merci à Gwénola Sueur et Pierre-Guillaume Prigent pour leur travail et l’autorisation de le répercuter ici. ]

et un documentaire de Myriam Tonelotto et Marc Hansmann, plus ancien mais devenu indispensable : In nomine Patris

Plus de vidéos ici sur le blog du Réseau International des Mères en Lutte : https://reseauiml.wordpress.com/2018/10/21/violence-conjugale-et-alienation-parentale/

[En 1977, Jon Snodgrass coordonnait et faisait publier l’anthologie For Men Against Sexism, avec une trentaine de contributions – inégales – en provenance d’Amérique du Nord. Un des articles a déjà été mis en ligne : « Vers la justice de genre » de John Stoltenberg. L’article proposé ici, de Leonard Schein (traduit avec son accord), a donc lui aussi plus de 40 ans. Il a été écrit dans un contexte particulier où des mobilisations d’hommes proféministes se développaient. D’une certaine façon, ces mobilisations semblaient répondre à l’approche de Christine Delphy lorsqu’elle critiquait en 1977 « le militantisme traditionnel » gauchiste. Elle écrivait alors :

[En 1977, Jon Snodgrass coordonnait et faisait publier l’anthologie For Men Against Sexism, avec une trentaine de contributions – inégales – en provenance d’Amérique du Nord. Un des articles a déjà été mis en ligne : « Vers la justice de genre » de John Stoltenberg. L’article proposé ici, de Leonard Schein (traduit avec son accord), a donc lui aussi plus de 40 ans. Il a été écrit dans un contexte particulier où des mobilisations d’hommes proféministes se développaient. D’une certaine façon, ces mobilisations semblaient répondre à l’approche de Christine Delphy lorsqu’elle critiquait en 1977 « le militantisme traditionnel » gauchiste. Elle écrivait alors :

« « Mais alors, les hommes ne peuvent rien faire dans le cadre de la lutte antipatriarcale ? » (…) À cette question, c’est une autre pratique qui répond ; celle de certains hommes qui, au lieu de nous donner des conseils, travaillent sur eux, sur leurs problèmes sexistes ; qui, au lieu de nous interpeller, s’interrogent, au lieu de prétendre nous guider, cherchent leur voie, qui parlent d’eux et non pas pour nous. Ceux-là cherchent en quoi la lutte antipatriarcale les concerne directement, dans leur vie quotidienne. Et ils le trouvent sans difficulté, inutile de le dire. Car c’est pour l’ignorer qu’il faut se donner du mal. Quel aveuglement, quelle mauvaise foi ne faut-il pas prendre le point de vue d’Uranus – de Dieu –, pour se prétendre en dehors et au-dessus de la mêlée, quelle aliénation, au sens propre d’absence à sa propre expérience : en langue vulgaire, « être à côté de ses pompes ». C’est pourtant le point de vue du militantisme traditionnel. »1

Régulièrement, au fil des ans, des envies de non-mixité masculine sur les questions du patriarcat fleurissent. Par mimétisme avec les féministes, les hommes se lancent souvent dans de telles initiatives avec un arrière fond de symétrisation : si c’est bon pour l’émancipation et les féministes, alors ce sera aussi bon pour nous qui commençons à accepter leurs approches. Un tel mimétisme fait l’écueil sur les positionnements différents dans le système genre. Par exemple, la non-mixité masculine ne peut pas être une « condition logique et historique de la lutte contre la haine de soi »2 ; parce que nous, nous aimons bien notre situation, nous nous aimons plutôt bien comme on est – non ? À tel point que, quelle que soit notre orientation sexuelle, nous aimons notre non-mixité masculine ; elle nous confirme comme membre de la classe des hommes, elle nous sert à consolider notre identité d’homme, nous allons y puiser par dose plus ou moins abondante et fréquente, pour en définitive exclure, discriminer et opprimer les femmes. Et les groupes d’hommes sur le genre peuvent largement participer à cette logique, et l’ont fait : partager de la théorie pour satisfaire notre homosocialité, écraser les femmes par le savoir appris dans le groupe, éviter d’avoir à préparer la bouffe parce qu’on a notre réunion, trouver des oreilles attentives et arrangeantes à l’égard de nos actes foireux et des mascarades pour les justifier, nous satisfaire des « avancées énormes » produites par nos discussions, orienter une partie des maigres financements publics sur le genre à destination des hommes, etc, etc, avec une implication réelle en faveur de la justice et l’égalité qui frise le néant.

Les mobilisations proféministes américaines n’ont pas eu d’équivalent en France. À l’exception du récent Zéromacho, il n’a jamais existé de « National Oganization for Men Against Sexism », pas de « Men Against Rape », pas de « Men Against Pornography », ni de « Collectif masculin contre le sexisme ». On a certes pu voir un « Réseau européen d’hommes proféministes » à la fin des années 90, animé par Daniel Welzer-Lang, dont l’absence de reddition de compte avait déjà été critiquée. À ma connaissance, les activités du réseau auront consisté en au moins un week-end de réflexion entre hommes dans les Pyrénées et un bulletin plutôt confidentiel, édité sur papier glacé. Rétrospectivement, on peut dire qu’il manquait à ce réseau une clarté d’analyse et une pratique politique, à la hauteur des enjeux.

Si des rencontres entre hommes ne sont pas explicitement cadrées par des féministes, et elles le sont rarement3, le fait de se retrouver entre dominants ne va pas produire un commun susceptible de remettre en question l’exploitation et la domination qu’on exerce. Je parle en connaissance de cause puisque j’ai moi-même participé à divers dynamiques non-mixtes aux intentions proféministes : décortiquer et refuser notre sexisme, être solidaires des féministes. Nos déclarations du début sont généralement restées des lettres mortes. La force d’inertie masculine – classique – à l’égard des problèmes du patriarcat fonctionnait très bien en nous, entre nous et ralentissait ainsi les plus volontaires.

L’article qui suit aborde en partie ces questions, y répond et propose quelques garde-fous. En particulier : le refus d’une réflexion désincarnée, l’importance d’une pratique concrète et l’acceptation sincère de l’analyse féministe radicale (la revue Questions féministes est un exemple de ce corpus d’analyse). C’est pourquoi nous l’avons traduit ; non pas pour inviter à de telles initiatives non-mixtes masculines, mais pour tenter de les cadrer lorsqu’elles font jour.

Yeun Lagadeuc-Ygouf]

Leonard Schein : Les dangers des groupes de conscientisation masculins

L’apparition de groupes de conscientisation masculins doit être vue comme une étape positive de la lutte contre le sexisme. De nos jours, il est important que les hommes commencent à travailler avec d’autres hommes à de nouvelles façons de détruire la traditionnelle « connivence masculine ». Que des hommes mettent au travail d’autres hommes est nécessaire et va dans le bon sens pour trois raisons principales.

Tout d’abord, les hommes ont depuis longtemps l’habitude, lorsqu’ils travaillent avec les femmes, de s’approprier leur travail, de traiter les femmes de manière sexiste, d’orienter l’énergie du mouvement vers des intérêts masculins, et de faire des problèmes des hommes une priorité. Quelques exemples permettent d’illustrer ce processus de détournement. Le mouvement de la Nouvelle Gauche a toujours crié haut et fort l’importance de combattre l’oppression des peuples à travers le monde. Mais cette même Nouvelle Gauche a mis beaucoup de temps à reconnaître l’oppression des femmes. Elle a par la suite développé une rhétorique creuse de soutien à la libération des femmes, mais dès qu’il fallait établir les priorités, les questions féministes étaient reléguées en dernière place. La Nouvelle Gauche ne s’intéresse qu’au bien-être de certaines catégories de populations opprimées. Ces populations sont celles qui s’accordent avec l’analyse marxienne traditionnelle : les travailleurs (masculins), les populations du Tiers-Monde (masculines) et les personnes de couleur du nord de l’Amérique (masculines). La lutte des femmes pour accéder au statut d’être humain n’a jamais été prise au sérieux par les militants de la Nouvelle Gauche. Nous sommes dans la situation où l’énergie militante est dévolue à la libération d’hommes opprimés.

Non seulement la Nouvelle Gauche n’a pas travaillé à être utile aux femmes, mais, de surcroît, sa logique collective masculine à la mode « Macho Marx » a perpétué et renforcé la pire division patriarcale des rôles. Le chauvinisme masculin a été le nouveau « petit livre rouge » de la Nouvelle Gauche ; le mouvement était complètement autoritaire et dominé par les hommes. Les hommes faisaient le travail important pendant que les femmes étaient coincées dans des tâches domestiques et de secrétariat merdiques. Les « leaders » masculins radicaux sont devenus des rock stars entourées de « groupies » chargées de les satisfaire sexuellement après leur rude journée à combattre l’impérialisme. Continuer à lire Leonard Schein : Les dangers des groupes de conscientisation masculins

« #Notallporn[1] : pourquoi les « bons côtés » ne comptent pas », par Jonah Mix

Sur la page d’accueil du site pornographique le plus connu au monde, on trouve des vidéos dont les titres me donnent la nausée. Des titres comme « Une salope bien conne adore baiser devant la caméra » ; « Trou du cul des quartiers pilonné par une bite blanche » ; « Elle a besoin de thune, et lui d’une chatte ». Il suffit de quelques mots-clés et d’un clic pour y accéder. Quelques clics de plus suffisent pour en voir 100 000 autres. C’est le porno tel qu’il existe aujourd’hui – et c’est, statistiquement, ce que la plupart des hommes regardent. Il n’est pas exagéré de dire que la majorité des hommes en Amérique, et probablement dans le reste du monde, tirent une satisfaction physique et émotionnelle de matériaux qui seraient considérés comme des propos haineux s’ils étaient destinés à n’importe qui d’autre que des femmes.

En tant qu’hommes, nous savons tous à quel point l’industrie pornographique est violente. Si vous le niez, rendez-moi ce service : allez sur la page d’accueil d’un site porno et lisez juste les titres. Bloquez toutes les images si vous le pouvez. Et posez-vous la question : est-ce ainsi que nous traitons des êtres humains ? Est-ce ainsi que les humains s’adressent les uns aux autres ? Ensuite, rappelez-vous que ce ne sont pas que des mots. Ce sont des actes. Ce sont des choses que des hommes font à des femmes – de vrais hommes blessant de vraies femmes dans le monde réel. Je demande très souvent à des hommes de le faire, d’aller voir ces titres, et ça en a fait pleurer plus d’un. Ça ne devrait pas être surprenant : sans le filtre de l’excitation brouillant la vue, il est difficile de réaliser la façon dont nous, les hommes, traitons les femmes et ne rien faire d’autre que de pleurer.

Malheureusement, tous les hommes ne se prêtent pas au jeu. Quelques-uns sont assez honnêtes pour reconnaître qu’ils s’en moquent, tout simplement. Quelques autres argumenteront contre toute attente sur le fait que « Punition d’une black ado » ne relève pas, en vérité, de propos haineux racistes et misogynes. Mais la majorité diront autre chose. Ils tomberont dans la défense classique : « oui, absolument, ces vidéos sont horribles. Je ne défendrai jamais cela. Mais, tu sais, il n’y a pas que ça dans le porno. Tu ne vois que les mauvais côtés ». Et, bien sûr, techniquement, c’est vrai. On peut trouver de la pornographie qui ne tombe pas dans les tréfonds de brutalité que sont les standards de l’industrie. Il pourrait même bien se trouver des vidéos qui s’affichent respectueuses des femmes, ou même féministes. Mais pour comprendre à quel point cette argumentation est incroyablement faible et a des conséquences terrifiantes, il faut en passer par un petit intermède philosophique. Continuer à lire #Notallporn : pourquoi les « bons côtés » ne comptent pas

[J’avais il y a quelques années été confronté au fait que, selon des défenseurs du « travail du sexe », les abolitionnistes était tenu-es pour responsable de la loi sécurité intérieure de Sarkozy et de la répression des prostitué-es, l’extrait du livre Zéromacho reproduit plus bas témoigne qu’il n’en est rien.

L’extrait est composé de passages des chapitres 3 et 4 : « Que faire contre le système prostitueur ? » et « La vérité libère ».

Ce livre est un appel à la résistance contre la colonisation des esprits par le marché. Non, le corps humain est ni à vendre ni à louer. Non, la sexualité n'est pas une marchandise. Accepterons-nous que l’ordre marchand s’impose dans tous les domaines ? Laisserons-nous ceux qui ont déjà le pouvoir de l’argent consommer le corps des pauvres ? Contre l’approche fataliste — « il y aura toujours de la prostitution » - ou prétendument pragmatique - mieux vaut réglementer ce qu’on ne peut empêcher —, nous sommes beaucoup à parier sur la capacité d’invention : imaginons ensemble un monde sans prostitution!

Depuis le passage de la loi abolitionniste en avril 2016 jusqu’à juin 2017, ce sont 1 164 prostitueurs qui ont été interpellés – rappelons par ailleurs que les amendes à leur encontre sont dérisoires pour des actes qui devraient légalement s’apparenter à des viols.

Les verbalisations des prostitué-es, auxquelles les abolitionnistes s’opposent, continuent quant à elles du fait d’arrêtés municipaux, particulièrement à Toulouse et Lyon. Il y a soit dit en passant une coïncidence troublante car c’est justement là où des assos cherchent à banaliser le « travail du sexe » (Cabiria à Lyon et Grisélidis à Toulouse) que la répression des prostituées perdure, contrairement aux prostitueurs qui eux restent exceptionnellement peu inquiétés. A ma connaissance aucune explication n’est donnée à ce phénomène. On peut émettre seulement des hypothèses : des prostitueurs hauts placés se protègent pour continuer à « consommer/consummer » des prostitué-es, celles et ceux dont ils sont proches et réguliers, et ils orientent ainsi le travail des flics vers d’autres personnes ? les flics protègent leur balance de proxénètes ? … Le « cher client », pour reprendre une formule de Cabiria, devrait rester Roi ?… ? Quoi qu’il en soit, dans ces 2 villes, les agissements des prostitueurs ne semblent pas un enjeux prioritaire auquel s’attaquer.

Les passages choisis du livre de Florence Montreynaud offrent aussi des éléments historiques et linguistiques permettant de recadrer les enjeux du système prostitutionnel, là où par contre certains se contentent de prêts-à-penser insultant du type « putophobe ! putophobe ! », qui ne servent qu’à laisser leur confort et la domination masculine indemnes. J’espère qu’ils liront ces extraits.

Vous rencontrerez dans son livre des témoignages de zéromachos aux profils variés : catholiques, écologistes, ou antispécistes ; mais aussi des prostitueurs ou ex-prostitueurs, parfois repentis, eux aussi divers.

Je remercie vivement Florence Montreynaud pour m’autoriser à reproduire ces passages, tirés de son dernier ouvrage Zéromacho – des hommes disent non à la prostitution (éd. M. , 2018). ] Continuer à lire Zéromacho – des hommes disent non à la prostitution (des extraits du livre de Florence Montreynaud)

Par John Stoltenberg

Je comprends – je le comprends vraiment – pourquoi beaucoup de personnes éduquées à devenir des hommes cherchent une identité personnelle genrée qui soit bien distincte de tout ce qui a été qualifiée, ces derniers temps, de masculinité toxique. De nos jours, une personne dotée d’un pénis* devrait vraiment faire l’autruche pour ne pas remarquer tous ces comportements visant à prouver sa virilité qui ont été critiqués comme contraires au bien-être (le nôtre et celui des autres). Cependant, autant la personne dotée d’un pénis accepte la critique croissante de la masculinité traditionnelle, autant il peut raisonnablement se demander quels sont les comportements authentifiant la masculinité qui échappent à cette critique. Quelles sont les manières d’ « agir comme un homme » qui permettent à chacun de se distinguer définitivement des« hommes qui se comportent mal » ? Ou, sur un mode plus personnel : Que faut-il faire exactement de nos jours pour habiter une identité de genre à la fois masculine et positive qui soit ressentie – et soit réellement – digne de respect (à nos yeux et à ceux des autres) ?

Au même moment – comme dans un univers parallèle – il existe des légions de personnes éduquées à être des hommes qui ont été exposés à la critique de la masculinité, mais qui la rejettent et y résistent de toutes leurs forces, quasiment au niveau cellulaire, de la même façon que le système immunitaire génère des anticorps pour repousser une infection envahissante. Pour ces personnes dotées d’un pénis, la critique de n’importe quelle masculinité est éprouvée comme une attaque contre toute masculinité. Bouillonnement d’amertume, colère explosive et retour du bâton (backlash) ne sont que quelques-uns des symptômes de leur crispation. Ce qui se passe à l’intérieur – là où ils ressentent leur authentique « Voila ce que je suis » – est une lutte à finir contre ce qu’ils perçoivent comme porteur de leur annihilation personnelle. Continuer à lire Parler de « masculinité saine » est comme parler d’un « cancer sain ». Voici pourquoi.

paru dans Le Monde le 30/01/2018

Ni haine des hommes ni puritanisme, #MeToo, c’est la vraie libération sexuelle !

Des millions de femmes courageuses et solidaires ont initié, porté et relayé dans des dizaines de pays le mouvement #MeToo. Ce raz de marée mondial, dont l’ampleur et l’écho sont sans précédent dans l’histoire, constitue une chance unique de refonder les relations entre les femmes et les hommes. Inévitablement, et comme tous les mouvements d’émancipation des femmes, il suscite en retour un contre-mouvement qui met son point d’honneur à le caricaturer, le réduire ou le dénigrer : à entendre certain.e.s, #MeToo mettrait en danger la liberté sexuelle et serait l’expression d’une haine des hommes. En tant qu’hommes, nous jugeons donc le moment venu d’exprimer notre solidarité avec ce mouvement de libération de la parole des femmes, de révolte contre les violences sexuelles et sexistes, et de dénonciation des privilèges et abus masculins.

Peut-on regarder la réalité telle qu’elle est ? Notre société reste, dans tous les domaines de la vie privée et publique -politique, médiatique, culturelle, sportive, économique-, profondément inégalitaire. L’écart salarial entre les femmes et les hommes est encore de 20%. Les femmes consacrent deux fois plus de temps que les hommes aux tâches domestiques et aux enfants. A elles les temps partiels imposés, le plafond de verre et le plancher collant, les images médiatiques dévalorisantes… Consciemment ou inconsciemment, les hommes entretiennent ces inégalités, et tous, il faut le dire, en ont au moins bénéficié.

Pour autant, tous les hommes ne sont pas des harceleurs, des agresseurs ou des violeurs. Et c’est pourquoi, a minima, il nous semble urgent que le plus grand nombre possible d’hommes se désolidarisent dès aujourd’hui des auteurs de violences sexuelles et sexistes et s’engagent publiquement en soutien au mouvement #MeToo. Si nous prenons la parole, c’est pour exprimer notre souhait que ce mouvement continue de s’amplifier et qu’il transforme plus profondément encore la société. Car il est peut-être l’impulsion décisive dont nous avons tant besoin pour délivrer les relations femmes-hommes des carcans et des rôles codifiés.

Pour cela, il faut d’abord s’opposer à une réaction récurrente : celle qui consiste à attaquer les efforts légitimes de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au prétexte qu’ils mettraient en danger la « liberté sexuelle ». Continuer à lire Tribune des hommes solidaires de #MeToo

Nous vivons dans un système qui banalise et protège les violences masculines. Les hommes, quelle que soit leur particularité, ont appris à les exercer, à s’en servir et à bénéficier du rapport qu’elles génèrent. Allons-nous continuer à agir ainsi ?

Nous savons que les « blagues » sexistes nous permettent de poser nos marques et d’évaluer la résistance présente. Nous savons nous dédouaner, nous trouver des allié-es, des circonstances atténuantes, etc. Et nous savons très bien reconnaître les dépassements des limites en nous ou chez les autres hommes : les regards que nous imposons, la répétition de « propositions sexuelles » (vraiment pas insistantes), la mauvaise foi sur les intentions réelles, cette facilité avec laquelle nous imposons notre toucher lubrique (la cuisse ou la main qui se rapproche d’autrui lentement si discrètement), le marchandage pour obtenir du sexe, de l’attention ou de l’intimité, etc.

Qu’importe que certains hommes n’utilisent pas les poings ou le feu, nous savons aussi rabaisser, pister dans la rue, ou simplement ignorer les femmes. Et c’est en connaissance de cause que les hommes agissent ainsi : pour garder ou asseoir le pouvoir, glorifier son ego, lire son journal tranquille, ou s’accorder entre potes devant le foot, ou n’importe quel autre concert de virilité.

Certains d’entre nous voudrions nous penser égalitaristes ou progressistes quand nos propres actes sont des menaces, voire des agressions. Il faut que cela cesse. Il est urgent de mettre notre quotidien en conformité avec nos aspirations d’égalité et de justice et d’utiliser notre pouvoir autrement que pour le consolider. Continuer à lire Refuser la connivence et la léthargie masculines

Le hashtag #MoiAussi a encouragé certains hommes à faire allusion sur Internet à leurs comportements misogynes, mais ils doivent aller au-delà de confessions sur les médias sociaux.

publié le 22 OCTOBRE 2017, par l’équipe de FEMINIST CURRENT

Plus tôt cette semaine, Meghan Murphy a proposé quelques suggestions sur ce que nous pourrions demander aux hommes, à la lumière du hashtag viral #MoiAussi, qui visait à rappeler aux hommes béatement ignorants (ou obstinés) l’omniprésence de l’agression sexuelle et du harcèlement perpétrés par des hommes contre des femmes partout.

Certains hommes ont répondu en reconnaissant qu’ils participent à la misogynie. Certains hommes ont admis être coupables de harcèlement ou d’agression sexuelle. Certains hommes ont présenté des excuses pour avoir laissé d’autres hommes agir ainsi. Mais, même si ces hommes peuvent être bien intentionnés, ce type de réponses sur les médias sociaux ne constitue pas nécessairement une action productive. C’est pourquoi, l’équipe de Feminist Current a compilé une liste (partielle) de suggestions à l’intention des hommes qui voudraient réagir d’une manière productive face au problème de la violence masculine contre les femmes, au-delà d’un étalage de vertu personnelle (virtue signalling) sur Internet.

1) Prenez conscience du nombre de femmes qui sont dans votre vie et qui ont révélé publiquement cette semaine avoir été agressées ou harcelées sexuellement, et laissez cette conscience vous mettre mal à l’aise. Évitez la réaction défensive du « Pas tous les hommes ». Même si vous n’avez pas personnellement agressé sexuellement une femme, ce comportement fait partie de notre culture ; vous devez donc vous attaquer au fait (pour le changer) qu’à l’échelle internationale, une femme sur trois a été exposée à de la violence physique ou sexuelle et que presque toute cette violence est perpétrée par des hommes.

2) Arrêtez de traiter les femmes et les filles comme avant tout « jolies ». Cela signifie éviter de complimenter d’abord et avant tout les filles et les femmes sur leur apparence. Beaucoup d’entre nous faisons cela sans même réfléchir (nous commençons tôt, aussi, en disant aux fillettes qu’elles sont « jolies » ou en commentant leurs tenues), mais de tels commentaires renforcent l’idée qu’être considérée comme attrayante ou désirable est la chose la plus importante qu’une femme ou une fille peut espérer.

3) De même, commencez à prêter attention à la façon dont vous regardez/considérez les femmes. Si la première chose que vous faites quand vous voyez une femme dans la rue est de la mater de haut en bas pour évaluer si elle est « baisable », arrêtez ça. Continuer à lire « 11 façons dont les hommes peuvent répondre de manière productive au mouvement #MoiAussi » par Feminist Current

Par Mickey Z (World News Trust)

[Avertissement : Cet article traite de violences graves]

Nous lui donnons toutes sortes de noms. Des noms comme la violence, la guerre, le terrorisme et l’oppression …

MAIS :

Ce sont des hommes qui sont responsables de 90% des agressions violentes, de 95% de la violence au foyer et entre partenaires et aussi de 95% des sévices sexuels sur enfants.

Des hommes déchirent des poules vivantes pour ensuite les agresser sexuellement.

Un homme comme Frank Yeager dresse une liste de 200 cibles – des femmes agents immobiliers qu’il envisageait de violer – parce que, comme il l’a dit, « j’aime vraiment la chasse ».

Des femmes comme celle-ci sont violées et victimes de traite dès l’âge de 7 ans.

Des hommes prennent plaisir et fierté à retirer leur préservatif au moment de rapports sexuels.

Les femmes de la Caroline du Nord ne peuvent légalement mettre fin à un rapport sexuel une fois celui-ci entamé.

Des poupées sexuelles infantiles (sic) de la taille de fillettes de 3 ans se vendent comme des petits pains dans le monde entier.

Un homme de 32 ans, Benjamin Taylor, vient de violer et assassiner la fillette de 9 mois de son amie.

Nous nous accrochons à des euphémismes comme : le fascisme, le communisme, le capitalisme, le libertarisme, le totalitarisme, le socialisme, etc.

MAIS :

Les hommes s’accaparent ouvertement les idées et les réalisations des femmes et les revendiquent comme étant les leurs.

Des hommes vont violer en bande une femme et assassiner son bébé.

Un homme va coller les parties génitales de son épouse sous prétexte qu’elle a « aimé » un message Facebook, et il s’en sort avec une amende de 10$.

La culture du viol est tellement normalisée que des hommes diffusent des viols en direct sur Internet.

Un homme nommé Richard Paterson peut tuer son amie et prétendre qu’elle s’est « accidentellement » étouffée avec son pénis durant une fellation.

Que l’on parle d’homicide involontaire, de situation compréhensible ou de peine capitale, c’est idéalisé comme un divertissement…

MAIS :

Le meurtre demeure principalement la prérogative des mâles, comme en témoignent ces statistiques étatsuniennes :

Et ils trouvent encore de nouvelles façons de tuer. Une femme au Japon a été essentiellement assassinée lors du tournage d’une scène d’« éjaculation collective » dans un film pornographique. Cause de la mort : elle a été noyée de sperme.

Nous cachons cette réalité sous des « urgences » comme la pollution, les changements climatiques et l’écocide …

MAIS : Continuer à lire Mickey Z : Rien ne changera tant que nous refuserons de NOMMER LE PROBLÈME.

[Cet article, que je reprends du blog Tradfem, me sert ici à annoncer la publication prochaine d’une anthologie d’Andrea Dworkin – à la fois au Québec par Les éditions remue-ménage et par Syllepse pour la France : Souvenez-vous, résistez, ne cédez pas.]

Je suis une féministe, pas du genre fun.

(Andrea Dworkin)[1]

Par Mickey Z., initialement publié le 7 mai 2016 sur World News Trust

« Ce n’est que lorsque la virilité sera morte – et elle périra quand la féminité ravagée ne la supportera plus – alors seulement saurons-nous ce que c’est que d’être libre. » (Andrea Dworkin)[2]

En tant que personne qui a fui l’université pour plutôt entreprendre un long périple d’autodidacte radical engagé, je trouve tout à fait éclairant qu’il m’ait fallu aussi diablement longtemps pour enfin rencontrer le travail d’Andrea Dworkin.

La «gauche» parle souvent de la marginalisation des dissident.e.s, mais j’ai trouvé facilement et naturellement les écrits de Noam Chomsky, Assata Shakur, Howard Zinn, Guy Debord, Frantz Fanon, Arundhati Roy, Edward Said, Angela Davis, Emma Goldman, Ward Churchill, bell hooks, et beaucoup trop d’autres pour tous les citer ici. Par contre, il m’a fallu arriver en 2015 pour lire l’autobiographie de Dworkin,Heartbreak: The Political Memoir of a Feminist Militant – et il se trouve que c’est le livre le plus révolutionnaire que j’aie jamais lu. (Cela ne veut pas dire que je suis d’accord avec tout ce qu’elle a jamais écrit, alors svp abstenez-vous de tirer cet argument bidon éculé de votre vieux sac à malice.)

Ce n’est certainement pas une coïncidence si, depuis dix ou vingt ans, aucun de mes acolytes subversifs ne m’a jamais recommandé une pionnière féministe comme Dworkin. Plus je lis son travail et plus j’écoute son analyse sans compromis, plus je comprends pourquoi elle a été soit effacée soit diabolisée – par la culture dominante et par les gens de droite, bien sûr, mais avec tout autant de véhémence par les tenants de la soi-disant gauche. Peu importe les croyances politiques que l’on allègue, le patriarcat règne encore en maître.

« Le projet érotique commun de détruire les femmes permet aux hommes de s’unir en une fraternité; ce projet est la seule base ferme et fiable de coopération entre les hommes et toute solidarité masculine entre hommes est basée sur elle. » (Andrea Dworkin)[3]

Dans un sens plus général, il est parlant d’assister au malaise palpable causé par mon évolution sans fin. Mais là encore, il est possible que des amitiés basées sur une idéologie partagée soient le plus souvent vouées à l’échec.

Cela dit, s’il vous plaît permettez-moi d’être clair : je suis (au mieux) un chantier en cours et je déplore profondément le temps qu’il m’a fallu pour mieux comprendre la puissance fondatrice du patriarcat. Je repense avec un profond regret à certaines des postures que j’ai assumées, aux publications et aux sites Web pour lesquels j’ai écrit, aux mouvements dans lesquels j’ai mis ma confiance, aux opinions que j’ai criées sur des estrades à travers tout le pays, aux ex-camarades que j’ai défendus, et aux livres que j’ai écrits (j’aimerais réellement les modifier ou les effacer, tous les 13!).

Je ressens de la honte, mais pas un sentiment de défaite. Je me nourris d’un intense désir de rattraper le temps perdu et de m’engager plus que jamais à identifier et à rejeter le conditionnement qui m’a formé/déformé. Pour renverser, comme Andrea nous y exhorte, ce qui doit être renversé.

J’ai un long, long chemin à parcourir et je trébucherai sans doute, mais, quoi qu’il en soit, je continuerai à faire de mon mieux pour vivre selon les principes que j’ai détaillés ici et ceux que de courageuses visionnaires comme Dworkin ont érigés. Je peux enfin voir que comme tout ce que font les femmes pour résister au patriarcat est retourné en pornographie, en marchandises et en armes utilisées contre elles, le changement doit commencer par nous, les hommes.

Comme je l’ai déjà écrit ici, si les hommes veulent se montrer à la hauteur des étiquettes dont ils se parent comme celles d’activiste, révolutionnaire, radical, allié et camarade, le chemin est clair. Nous sommes tenus de faire presque tout le travail initial, d’effectuer alors les plus grands changements et de prendre les plus grands engagements. Si nous nous soucions de justice et de libération autant que nous prétendons le faire, c’est dès maintenant qu’il faut nous regarder dans le miroir, nous interpeller l’un l’autre, laisser à la porte notre ego et notre programmation masculine, et faire ce qui nous semblent être d’importants sacrifices (conseil d’un pro : ils ne le sont pas tant que ça). Nous, les hommes, devons nommer le problème, encore et encore, jusqu’à ce que nous cessions d’être le problème et cessions de refiler le problème à la génération suivante.

« Les hommes qui veulent soutenir les femmes dans notre lutte pour la liberté et la justice devraient comprendre qu’il est pas terriblement important pour nous qu’ils apprennent à pleurer ; il est important pour nous qu’ils mettent fin aux crimes de violence commis contre nous. » (Andrea Dworkin)[4]

Post-scriptum : Pour ceux qui souhaitent découvrir le travail révolutionnaire d’Andrea Dworkin, je vous suggère humblement de commencer par l’autobiographie mentionnée ci-dessus. En outre, vous trouverez des fichiers PDF de tous ses livres ici et de nombreux enregistrements audio ici. Enfin (pour aujourd’hui), cedocumentaire de 47 minutes est un incontournable (avertissement de propos déclencheurs pour les survivant.e.s d’agression sexuelle).

« Si vous savez ce qui doit être renversé, renversez-le. » (Andrea Dworkin)

D’autres textes de Mickey Z. se trouvent ici.

Version originale : http://worldnewstrust.com/thank-you-andrea-dworkin-mickey-z

Traduction : Tradfem

[1] Citation tirée du roman Ice and Fire. (ndt)

[2] Discours « The Root Cause », Our Blood, 1976. (ndt)

[3] Discours « The Root Cause », Our Blood, 1976. (ndt)

[4] Discours « The Rape Atrocity and the Boy Next Door », dans Our Blood, 1976. (ndt)

par ERNESTO AGUILAR, le 2 janvier 2017, sur le site FeministCurrent.com

Aujourd’hui éloignées dans le rétroviseur, les années (de Bill) Clinton ressemblent à un tournant pour la stratégie contemporaine des mouvements sociaux. À partir de cette génération de jeunes, la politique progressiste a été reformulée pour sembler plus « inclusive », sans toutefois résoudre certaines contradictions, au milieu d’une succession de pertes subies par la Maison Blanche. Cela a fonctionné, mais peut-être trop bien. Le pays conclut aujourd’hui huit ans d’une première présidence afro-américaine, avec une politique d’évitement des enjeux raciaux et de lourdes interventions militaires à l’étranger aussi bien que de déportations au pays. Et, comme le fait remarquer Jodi Dean dans The Communist Horizon, des idées comme la diversité et le dialogue font maintenant partie de la culture d’entreprise internationale. C’est un changement. Est-ce une victoire? Le verdict à ce titre demeure ambigu.

Il est impossible de lire le livre de Robert Jensen, The End of Patriarchy, sans tenir compte de cette incohérence politique. Désireux de présenter le féminisme radical aux hommes et au mouvement progressiste plus large, qui y sont souvent opposés (comme d’ailleurs le mouvement féministe général et les études de genre), Jensen rame à contre-courant d’une tendance vieille de 30 ans. En effet, dans son aspiration à simplifier à l’extrême son message, la politique de gauche, qu’elle soit modérée ou orthodoxe, a rejeté le féminisme radical au profit de toutes sortes de concepts à la mode et de postures affichées sur des médiaux sociaux comme Tumblr, pour faire aujourd’hui des choix individuels l’enjeu primordial. Néanmoins, Jensen, en progressiste de longue date dont les vues sur la justice raciale et de genre lui ont mis à dos une foule de gens, allant des anarchistes à l’extrême-droite, continue de soulever des questions complexes auxquelles le gauchisme n’a pas de réponse claire, même une génération et demie après les années Clinton.

Il est impossible de lire le livre de Robert Jensen, The End of Patriarchy, sans tenir compte de cette incohérence politique. Désireux de présenter le féminisme radical aux hommes et au mouvement progressiste plus large, qui y sont souvent opposés (comme d’ailleurs le mouvement féministe général et les études de genre), Jensen rame à contre-courant d’une tendance vieille de 30 ans. En effet, dans son aspiration à simplifier à l’extrême son message, la politique de gauche, qu’elle soit modérée ou orthodoxe, a rejeté le féminisme radical au profit de toutes sortes de concepts à la mode et de postures affichées sur des médiaux sociaux comme Tumblr, pour faire aujourd’hui des choix individuels l’enjeu primordial. Néanmoins, Jensen, en progressiste de longue date dont les vues sur la justice raciale et de genre lui ont mis à dos une foule de gens, allant des anarchistes à l’extrême-droite, continue de soulever des questions complexes auxquelles le gauchisme n’a pas de réponse claire, même une génération et demie après les années Clinton.

Une partie de l’inconsistance du libéralisme a sans doute été d’assujettir les notions naissantes de choix et d’identité à un libertarisme radical qui s’avère subjectif à l’extrême, voire destructeur. À l’instar de l’incident Rachel Dolezal aux yeux des personnes de couleur, on constate qu’un résultat du laxisme dont font preuve entre eux les hommes de gauche est une idéologie qui privilégie le désir, le regard et les caprices des hommes, sans égard pour leur impact sur les femmes et les filles. Dans notre langage quotidien, cela se traduit par n’importe quel mec relou qui peut se dire « conscientisé » en milieu étudiant, à Donald Trump arguant qu’il est partisan du mariage homosexuel, ou à des avatars anonymes qui vantent le féminisme sur Twitter tout en affichant leur haine et pire encore pour les SWERFs et les TERFs. Continuer à lire Un nouveau livre, The End of Patriarchy : Radical Feminism for Men, force les progressistes et la gauche à rendre des comptes aux femmes

par John Stoltenberg

(Ce texte est adapté d'une allocution faite par l'auteur lors d'une conférence du Gay Academic Union de New York, le 29 novembre 1974. Les notes de bas de page ont été ajoutées par l'auteur en juillet 2013. Copyright © 1975, 2013 de John Stoltenberg. D'abord publié dans les revues Win, le 20 mars 1975, et Social Policy, en mai/juin 1975 et aussi dans l'ouvrage For Men Against Sexism: A Book of Readings, assemblé par Jon Snodgrass. Traduit et reproduit ici avec la permission de l'auteur.) Pdf de l'article ici : J.Stoltenberg-Vers la justice de genre

Le modèle hétérosexuel

J’aimerais commencer en décrivant certaines caractéristiques de la société patriarcale dans laquelle nous vivons, certaines caractéristiques de ce que j’appellerai le modèle hétérosexuel. Dans ce modèle, les hommes sont les arbitres de l’identité humaine. Dès qu’ils sont garçons, les hommes sont culturellement programmés à se référer exclusivement aux autres hommes pour conforter leur valeur individuelle. Le confort et le bien-être d’un homme dépendent du travail et de l’attention des femmes, mais son identité – sa « connaissance de qui il est » – ne peut être conférée et confirmée que par d’autres hommes.

Dans le patriarcat, les femmes ne sont pas des témoins fiables de la valeur d’un homme, sauf dans le lit – et là en tant que classe, pas en tant qu’individues. Ainsi, si une femme en particulier n’aime pas le fonctionnement génital d’un homme, il a le droit de se tourner vers une autre femme qui l’apprécie, sans perdre de sa valeur phallique.

Les femmes aussi sont programmées à se référer aux hommes pour leurs identités, mais le programme est lourdement biaisé contre elles. Dans le modèle hétérosexuel, pour une femme, « la connaissance de qui elle est » ne peut pas être distincte de sa relation avec un homme en particulier. La seule façon autorisée d’acquérir quelque identité pour valider sa valeur personnelle est d’appuyer un homme ou d’en devenir la propriété.

Dans le patriarcat, les hommes sont à la fois les arbitres de l’identité des hommes et des femmes, parce que la norme culturelle de l’identité humaine est, par définition, l’identité masculine – la masculinité. Et, dans le patriarcat, la norme culturelle de l’identité masculine comprend le pouvoir, le prestige, les privilèges et les prérogatives sur et contre la classe de genre des femmes. Voilà ce qu’est la masculinité. Ce n’est pas autre chose.

Des tentatives ont été faites de défendre l’idée que cette norme de la masculinité a une base naturelle dans la biologie sexuelle masculine. Il a été dit, par exemple, que le pouvoir masculin dans la société est une expression naturelle d’une tendance biologique à l’agression sexuelle chez les humains de sexe mâle. Mais je crois que ce qui est vrai, c’est l’inverse. Je crois que le comportement génital masculiniste est une expression du pouvoir masculin dans la société. Je crois que l’agression sexuelle masculine est un comportement entièrement acquis, enseigné par une culture que les hommes contrôlent entièrement. Je crois que, comme je vais l’expliquer, il existe un processus social par lequel le patriarcat confère le pouvoir, le prestige, des privilèges et des prérogatives aux gens nés avec une bite[1], et qu’il existe un projet sexuel promu par le patriarcat (pas par Mère Nature) pour déterminer comment ces bites sont censées fonctionner.

Le processus social par lequel les personnes nées avec une bite atteignent et perpétuent la masculinité passe par la connivence masculine [male bonding]. Il s’agit d’un comportement acquis institutionnalisé par lequel les hommes reconnaissent et renforcent leur appartenance respective et de bonne foi à la classe de sexe masculine et où les hommes se rappellent les uns aux autres qu’ils ne sont pas nés femmes. La connivence masculine est politique et omniprésente. Elle a lieu dès que deux hommes se rencontrent. Elle ne se limite pas aux grands groupes exclusivement masculins. C’est la forme et le contenu de toute rencontre entre deux hommes. Les garçons apprennent très tôt qu’ils ont intérêt à être capables de former ce type de liens. Ce qu’ils apprennent pour trouver cette connivence est un code de comportement complexe fait de gestes, de paroles, d’habitudes et d’attitudes qui ont pour effet d’exclure les femmes de la communauté des hommes. La connivence masculine est la façon dont les hommes apprennent les uns des autres qu’ils ont droit, dans le patriarcat, au pouvoir dans la société. La connivence masculine est la façon dont les hommes acquièrent ce pouvoir, et c’est la façon dont il est conservé. Par conséquent, les hommes imposent un tabou contre tout détachement de cette connivence – un tabou fondamental pour la société patriarcale. Continuer à lire Vers la justice de genre

[L’article qui suit est tiré du livre Refuser d’être un homme – pour en finir avec la virilité de John Stoltenberg.]

Certains d’entre nous sont les autres hommes dont certains d’entre nous se méfient beaucoup. Certains d’entre nous sont les autres hommes auxquels certains d’entre nous ne font pas confiance. Pourtant, certains d’entre nous sont les autres hommes que certains d’entre nous veulent approcher et côtoyer. Certains d’entre nous sont les autres hommes que certains d’entre nous rêvent d’embrasser.

Le monde des autres hommes est un monde dans lequel nous vivons derrière une barrière – parce que notre sécurité l’exige, parce que nous comprenons qu’il y a quelque chose chez les autres hommes dont nous savons qu’il faut nous protéger. Le monde des autres hommes est aussi un monde dans lequel nous savons que nous sommes évalués par d’autres hommes, jugés par eux et parfois menacés par eux. Le monde des autres hommes peut être, nous le savons, un endroit inquiétant et dangereux.

Je suis obsédé par les autres hommes depuis très longtemps. J’ai vécu plusieurs années de ma vie à me torturer à propos de mon sentiment de différence vis-à-vis des autres hommes. J’ai voulu plus que tout ressembler aux autres hommes, au-delà même de mes espérances. En même temps, j’ai nourri une terreur à propos des autres hommes : j’ai eu peur qu’ils ne soient pas dupes de mes tentatives d’agir en homme, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas trouver ma place, de ne pas assurer. Beaucoup d’hommes avec qui je parle sont aussi, de diverses façons, obsédés par les autres hommes. Nous n’en parlons pas facilement ; nous n’avons pas vraiment les mots pour cela. Mais le problème est toujours là, en nous et entre nous : de quelle façon se construit-on une identité dans nos relations avec les autres hommes ? Quels sont les arrangements et les gratifications que l’on s’octroie, selon le score que l’on se donne sur une échelle imaginaire de masculinité ? Si vous pensez avoir un score relativement élevé, ou relativement bas, vous faites certains choix de vie, vous choisissez le meilleur lot à tirer de la quantité de virilité que vous croyez posséder. Et toujours, les autres hommes constituent la mesure de l’homme que vous tentez d’être.

En tant qu’individus et en tant que mouvement d’hommes proféministes, nous avons besoin de comprendre la nature de ce problème – pourquoi le problème est celui-là et comment y réfléchir pour pouvoir le résoudre dans nos vies.

La nature du problème

Une des raisons pour lesquelles j’ai commencé à me passionner à tel point pour le féminisme radical est qu’il semblait résoudre pour moi un dilemme au sujet de ma relation aux autres hommes. Continuer à lire Les autres hommes par John Stoltenberg

[J’avais proposé une version de l’article suivant à une revue papier, de tendance plutôt marxiste, matérialiste – d’où certaines préoccupations dans le contenu de mon texte – comme finalement il n‘y sera pas publié, je l’affiche ici. Je tiens à remercier pour leur relecture attentive : quelques anonymes, Mélanie Jouitteau, Martin Dufresne, Pierre-Guillaume Prigent et plus particulièrement Gloria Casas Vila, qui est à l’origine de ce texte. Cet article leur doit énormément. Le contenu reste de ma seule responsabilité. (L’article en format pdf: prostitution-engagement proféministe)

yeun l-y]

L’abolition de la prostitution est un projet défendu depuis des décennies par de nombreuses féministes. Il n’a cependant pas eu bonne presse ces dernières temps, y compris à gauche (Chollet, 2014). Les féministes abolitionnistes ont obtenu très peu d’espaces pour exprimer leurs analyses dans la plupart des revues de critique sociale, contrairement aux adeptes du « travail du sexe ». Malgré tout, certains présupposés de ces adeptes commencent à voler en éclats.

Le rôle des hommes de gauche a rarement été analysé par d’autres hommes de gauche, « proféministes » ou « antimasculinistes ». Cet article souhaite partiellement combler ce manque. La méthode consistera ici a revenir sur certains arguments avancés par des hommes qui défendent le « travail du sexe » et plus particulièrement certains arguments d’un ouvrage récent : Les luttes des putes de Thierry Schaffauser. Je me sers de ce livre car il me semble représentatif d’un certain militantisme, dirigé par la classe des hommes1. L’auteur connaît le féminisme et s’oppose à une supposée « morale puritaine » qui y sévirait. Il s’agira de voir si son approche s’inscrit dans une démarche proféministe. Je n’ignore pas qu’une partie des féministes s’inscrit dans une démarche « pro-travail du sexe » et que Schaffauser peut s’en inspirer. J’utilise son ouvrage comme prétexte pour dessiner en creux des pistes pour un « engagement proféministe ».

féministes s’inscrit dans une démarche « pro-travail du sexe » et que Schaffauser peut s’en inspirer. J’utilise son ouvrage comme prétexte pour dessiner en creux des pistes pour un « engagement proféministe ».

L’auteur se range au côté de ceux qu’il nomme très sérieusement les « garçons transpédégouine » et s’attribue le qualificatif de « pute »2. Son travail prioritaire consiste à défendre vertement le groupe dont il est un des représentants, le Strass – lobby mixte qui défend la notion de « travail sexuel »3.

Mes propos pour l’ensemble répéteront nombre d’arguments des féministes radicales. Je ne prétends pas leur apporter du neuf. Cependant, je trouve important de les réitérer auprès d’un lectorat qui professe ou entend régulièrement des affirmations comme : « Le féminisme est devenu un pouvoir aussi tyrannique que le patriarcat qu’il combat » (Berréby et Vaneigem, 2014: 290).

En fin d’article, c’est en tant que professionnel du soin – aide-soignant – que je discuterai un aspect particulier défendu dans son livre : le fait que l’activité prostitutionnelle relèverait d’une forme de care.

Le refus du système prostitutionnel comme disemporwerment (perte de pouvoir) des hommes

L’approche défendue ici est qu’un engagement « proféministe », c’est à dire un engagement d’hommes contre le pouvoir individuel et collectif des hommes, implique un activisme contre le système prostitutionnel. Je précise néanmoins que j’ai longtemps été empêtré dans des approches que je qualifie désormais de libérales : des approches qui s’attachent à militer contre les normes plutôt que contre les hiérarchies, qui confortent le spectacle de représentations consommables, et qui favorisent l’illusion d’avoir détaché l’individu de la société par la performativité individuelle. Je les qualifie de libérales car elles promeuvent une idée de la liberté qui nie les rapports de forces existants et renforcent ainsi les dominants. La liberté n’y est pas pensée en rapport avec l’égalité. Cette approche libérale me semble aujourd’hui incompatible avec l’engagement proposé ici, qui coïncide plutôt avec ce que Francis Dupuis-Déri a désigné sous le nom de disempowerment :

« Le disempowerment des hommes (…) [implique de réduire notre capacité d’agir] en tant qu’hommes et donc en tant que membres de la classe dominante et privilégiée dans le patriarcat. L’engagement des hommes dans un processus individuel et collectif de disempowerment consiste à réduire le pouvoir que nous exerçons individuellement et collectivement sur les femmes, y compris les féministes ». Continuer à lire Prostitution et engagement proféministe

[L’article qui suit a été publié par la revue québecoise Possibles dans le n° Le féminisme d’hier à aujourd’hui. Il est mis à disposition ici avec l’autorisation de l’auteur.]

par Francis Dupuis-Déri

Plus souvent qu’on pourrait s’y attendre, des féministes suggèrent qu’il faudrait que plus d’hommes se joignent à leur lutte pour la liberté des femmes et l’égalité entre les sexes. Certaines féministes appellent aussi les hommes à s’engager dans leur mouvement car elles considèrent que le féminisme est bon pour les hommes et pourrait même les libérer des contraintes psychologiques et culturelles que leur imposeraient le patriarcat et le sexisme (c’est, entre autres, la position de bell hooks [2004]). D’autres restent sceptiques face aux hommes qui se disent sympathiques au féminisme, puisque tous les hommes tirent avantage, d’une manière ou d’une autre, du patriarcat et que ces « alliés » ne font souvent que reproduire la domination masculine au sein des réseaux féministes (Blais 2008; Delphy 1998).

Du côté des hommes qui s’identifient comme «proféministes» ou même «féministes», nous nous contentons le plus souvent de nous déclarer pour l’égalité entre les sexes et de déployer quelques efforts pour être respectueux envers les femmes et pour effectuer un peu plus de tâches domestiques et parentales que les autres hommes. Peu nombreux sont ceux qui se mobilisent activement dans les réseaux militants et féministes. Ainsi, trop souvent, les hommes proféministes parlent au nom des féministes, tirent avantage de leur engagement (notoriété, légitimité, etc.) et peuvent aussi harceler et agresser sexuellement des militantes (comme le révèlent des exemples historiques et contemporains, dont des cas survenus lors de la grève étudiante au Québec en 2012). On comprend alors que des féministes peuvent accueillir les hommes proféministes avec méfiance.

D’autres mouvements d’émancipation ont connu cette figure paradoxale et problématique du compagnon de route, membre de la classe privilégiée et dominante. Du côté de la lutte contre le racisme, par exemple, le mouvement contre l’Apartheid en Afrique du Sud et contre la ségrégation aux États-Unis, pour ne nommer que ceux-là, ont dû composer avec des activistes antiracistes membres de la majorité dite «blanche». D’ailleurs, Stokely S. Carmichaël (1968 : 100), un militant afro-américain, rappelait que «[l]’une des choses les plus troublantes avec presque tous les sympathisants blancs du mouvement a été leur peur d’aller dans leur propre communauté, là où sévit le racisme, et de travailler à le supprimer. Ce qu’ils veulent, c’est […] nous dire quoi faire dans le Mississipi», alors qu’il aurait été plus utile qu’ils s’engagent contre le racisme dans leur communauté d’origine européenne (Carmichaël 1968 : 100 ; voir aussi McAdam 2012 : 203-208). Continuer à lire Petit guide de «disempowerment» pour hommes proféministes

par John Stoltenberg

Quand Andrea et moi avons fait connaissance en 1974, son premier livre, Woman Hating, était sous presse. Elle a rédigé tous ses écrits ultérieurs dans la maison où nous avons vécu ensemble jusqu’en 2005, quand le monde et moi l’avons perdue.

Un passage de Woman Hating a changé ma vie à jamais :

« La découverte est, bien sûr, que « le masculin » et « le féminin » sont des fictions, des caricatures, des construits culturels. En tant que modèles, ils sont réducteurs, totalitaires, inadaptés au devenir humain. En tant que rôles, ils sont statiques, méprisants pour chaque femme : des impasses tant pour les hommes que pour les femmes. »

Cette interpellation radicale du genre est devenue entre nous une assise commune. C’est sur cette base que nous nous connaissions et aimions. Nous savions venir tous deux d’une culture genrée – elle en tant que femme, moi en tant qu’homme – mais jamais nous n’étions plus proches et n’allions plus loin que lorsque cela cessait de compter, quand nous communiquions simplement de soi à soi. Ou d’âme à âme. Ou de Moi à Toi. Continuer à lire Andrea n’était pas transphobe

[Voici l’ouverture d’une nouvelle liste]

La PROFÉMILISTE regroupe des personnes qui souhaitent interagir en vue de l’éradication de la domination masculine. Lancée par des hommes proféministes et ouverte aux femmes, cette liste de discussion internet affirme notre reddition de comptes aux luttes anti-patriarcales en cours. Nous nous retrouvons sur les bases du féminisme radical, à savoir les analyses et les propositions de Christine Delphy, Audre Lorde, Colette Guillaumin, Monique Wittig, Patricia Hill Collins, Andrea Dworkin, etc., ainsi que d’alliés comme John Stoltenberg et Léo Thiers-Vidal.

Nous prenons pour cibles l’exploitation, l’appropriation, la domination, dont le système prostitutionnel,…. et autres violences imposées aux femmes. Notre démarche est à la fois collective et individuelle. Continuer à lire Bienvenue à La profémiliste !

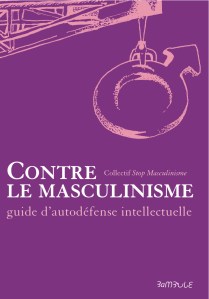

Par le collectif Stop masculinisme

Des hommes divorcés, perchés en haut d’une grue, qui se disent lésés par une justice qui leur confisquerait leurs enfants ; des associations défendant les hommes battus et criant à la manipulation des chiffres sur les violences conjugales ; des groupes de parole destinés à des hommes en perte de repères et en quête d’une nouvelle identité masculine.

« Droits des pères », « violences et discriminations à l’encontre des hommes », « crise de la masculinité », tels sont les thèmes chers aux masculinistes. Associations, psychologues, militants, figures médiatiques ou simples quidams, ils sont un certain nombre à affirmer qu’aujourd’hui ce sont les hommes qui souffrent, qu’ils sont victimes des femmes qui auraient pris le pouvoir, des féministes qui seraient allées trop loin, bref d’une société «matriarcale ».

Adeptes de la victimisation et de l’inversion des rôles, les masculinistes militent pour la défense de l’ordre patriarcal et des privilèges masculins. Leur idéologie s’inscrit dans un contexte politique réactionnaire où l’on voit se renouveler les formes de la domination masculine. Continuer à lire Le 2ème livre chez Bambule : CONTRE LE MASCULINISME – guide d’autodéfense intellectuelle.

[L’article qui suit est tiré du n°24 de la revue anarchiste Réfractions (2010). Je trouve intéressant de le diffuser car, tout en visibilisant des analyses et des pratiques radicales, il montre les limites, les résistances et les contradictions au sein d’un mouvement supposé « progressiste ». Pas de complaisance ici à l’égard de la violence des hommes et des diverses stratégies et tactiques antiféministes: c’est ce qui m’a particulièrement plu.

Par ailleurs, l’analyse posée peut très facilement illustrer d’autres formations politiques.

Je remercie Francis D-D pour la mise à disposition du texte et je vous invite vivement à lire certaines références qu’il cite, en particulier le recueil d’articles intitulé Le sexe du militantisme, éditions SciencesPo.Les presses (2009).

Pour information, un pdf de l’article est disponible au bas de cette page.]

Hommes anarchistes face au féminisme – Pistes de réflexion au sujet de la politique, de l’amour et de la sexualité.

par Francis Dupuis-Déri

En souvenir de Léo, Et de nos longues discussions dans la nuit de Lyon Au flanc de la Croix-Rousse. Parce que j’essaie encore, Malgré tout…C’est beau de se dire pacifiste, féministe ou anarchiste Mais ton cœur est capitaliste/J’en ai subi les injustices «Rebelle féministe », Genr’ radical Continuer à lire Hommes anarchistes face au féminisme

par Steven P. Schacht

Walker 1983

Des programmes de Women’s studies, d’études sur le sexe et le genre, ont été créés dans la grande majorité des écoles supérieures et des universités des États-Unis au cours des vingt-cinq dernières années. Bien que la création et la pérennité de ces programmes ont rencontré des résistances,ils ont également obtenu d’innombrables succès. Dans toutes les disciplines universitaires, les programmes de Women’s studies ont sérieusement remis en question les conceptions du genre, de l’ethnicité, de la classe et de la sexualité. Ils ont également revigoré des dialogues entre plusieurs champs d’études – dont beaucoup étaient depuis longtemps fatigués et pollués. En conséquence, il a été l’un des champs académiques qui s’est développé le plus vite. À bien des égards, les études de genre ont changé à jamais le visage du monde universitaire.

Sans doute, une conséquence quelque peu latente mais néanmoins importante de cette transformation a été l’impact que ces Women’s studies (et du féminisme en général) ont eu sur des gens comme moi. Continuer à lire Enseigner sur le fait d’être oppresseur: Quelques considérations personnelles et politiques

Sporenda nous offre une nouvelle interview de FEMINISME SANS FRONTIERES. Elle a choisi de poser ses pertinentes questions au représentant d’une espèce en voie d’apparition: l’homme féministe. À première vue, le féminisme d’un homme semble aussi cohérent que l’antiracisme d’un blanc, la solidarité d’un goy contre l’antisémitisme ou les convictions de gauche d’un riche. Sauf que nous savons toutes que ce n’est pas si simple. De même qu’on « ne nait pas femme, on le devient », on ne nait pas homme, on le devient. John Stoltenberg, nous explique en quoi les hommes aussi seront bénéficiaires de la déconstruction des rôles. Le titre de son dernier livre publié en France, « REFUSER D’ÊTRE UN HOMME », peut paraître déconcertant, mais soyons claire: ce que Stoltenberg refuse est non pas l’appartenance biologique mais l’injonction à un statut de dominant qui finalement, comme toutes les oppressions, n’empoisonne pas seulement la vie des dominés mais aussi celle de ses bénéficiaires.

REFUSER D’ÊTRE UN HOMME, interview de John Stoltenberg par Sporenda.

John Stoltenberg est un activiste engagé contre les violences sexistes et dans une critique culturelle des questions de genre et d’éthique ; il est l’auteur pro-féministe radical de “Refusing to Be a Man: Essays on Sex and Justice” (2000), “The End of Manhood: Parables on Sex and Selfhood” (2000) et “What Makes Pornography Sexy?” (1994). Dans les années 80, il a participé avec Andrea Dworkin et Catharine MacKinnon à des campagnes des droits civiques contre la pornographie et depuis 2000, il a assure la direction conceptuelle d’une campagne de prévention des agressions sexuelles sur le thème « My strength is not for hurting ».

Ex-éditeur de magazine, il continue à écrire sur les questions de genre et d’éthique, blogue sur le théâtre à Washington DC, où il habite, et est consultant en communication pour des groupes à but non-lucratif. En 2013, il a publié un roman, « Gonerz », dans lequel il projette une vision féministe radicale dans un futur post-apocalyptique.

Il a été le compagnon de la féministe radicale Andrea Dworkin de 1974 jusqu’à sa mort en 2005.

Il tweete sur @JohnStoltenberg et @media2change.

La traduction française de son livre « Refusing to Be a Man » vient de paraître aux éditions Syllepse sous le titre « Refuser d’être un homme, pour en finir avec la virilité » (avant-propos de Christine Delphy, Mickaël Merlet, Yeun L-Y et Martin Dufresne).

S : « Refuser d’être un homme » (Refusing to be a Man) a été initialement publié il y a 23 ans (1990) . Pensez-vous que, depuis sa publication, le message de ce livre a pénétré dans le grand public, ou est-ce qu’il est resté marginal ?

JS : Je suis très réconforté par le nouvel intérêt manifesté pour le féminisme radical qui – comme je peux le constater sur les medias sociaux – est international. J’ai toujours voulu que le cadre éthique de « Refuser d’être un homme » soit en accord avec la critique du genre comme hiérarchie faite par le féminisme radical, et cette critique semble résolument progresser, en particulier chez les jeunes activistes. Continuer à lire Sporenda interviewe John Stoltenberg

par Ben Barker